“Ci chiediamo cosa succederà alla memoria della Shoah quando scomparirà anche l’ultimo sopravvissuto: i suoi figli saranno qui per continuare a testimoniare.”: queste parole pronunciate dallo scrittore americano di origine romena Elie Wiesel a Boston nel 1998 spiegano bene la preoccupazione enorme che i sopravvissuti ai campi di sterminio hanno vissuto sempre di più con il passare del tempo, diventando da qualche tempo una grande angoscia per l'avanzare dell'età.

Liliana Segre, uno degli araldi della memoria in Italia, lo ripete spesso e lo ha ripetuto anche in questi giorni che la ricorrenza del Giorno della memoria il 27 gennaio ce lo ricorda come data di riflessione.

Quanti sono oggi i sopravvissuti? Un numero esiguo davvero ed è ai loro discendenti diretti che sta passando il testimone per far si che una volta scomparsi loro non si perda la verità su quello che hanno vissuto per l'Olocausto. E' la missione dell'Associazione Figli della Shoah fondata molti anni fa e di cui la stessa Segre è presidente onoraria e co fondatrice con Goti Bauer, Nedo Fiano, Alberto Foà, Erminio Wachsberger.

“La memoria è quel filo sottile che lega il passato al presente e condiziona il futuro.” ha detto Pietro Terracina, sopravvissuto al campo di sterminio e implacabile testimone fino alla scomparsa nel 2019. Infaticabile come il suo grande amico Sami Modiano, 94 anni, che ha parlato il 25 gennaio al teatro Argentina di Roma collegandosi con una grande platea di studenti o come Segre che da senatrice a vita è continuamente esposta ad attacchi social. Secondo Liliana c'è che il rischio concretissimo, se non la certezza che un giorno venga completamente dimenticata la Shoah, «e sia ridotta ad una frase nei libri di storia».

E allora come fare? La responsabilità della memoria passa ai figli e ai nipoti, alle generazioni più giovani che hanno il dovere di non dimenticare.

Un modo per non dimenticare la Shoah è avvicinarsi, frequentare, conoscere i luoghi della memoria che tutti insieme costituiscono un percorso di civile consapevolezza della storia. In questa vera e propria “Rete italiana della Memoria”, una rete (c'è dal 2023) fra Musei e Memoriali della Shoah, fra “luoghi” che da Trieste a Milano, da Ferrara a Carpi, da Roma a Tarsia impongono di riflettere sul valore irrinunciabile del rispetto dei diritti umani, contro ogni forma di intolleranza e violenza.

I luoghi delle memoria italiana della Shoah

I luoghi delle memoria italiana della Shoah

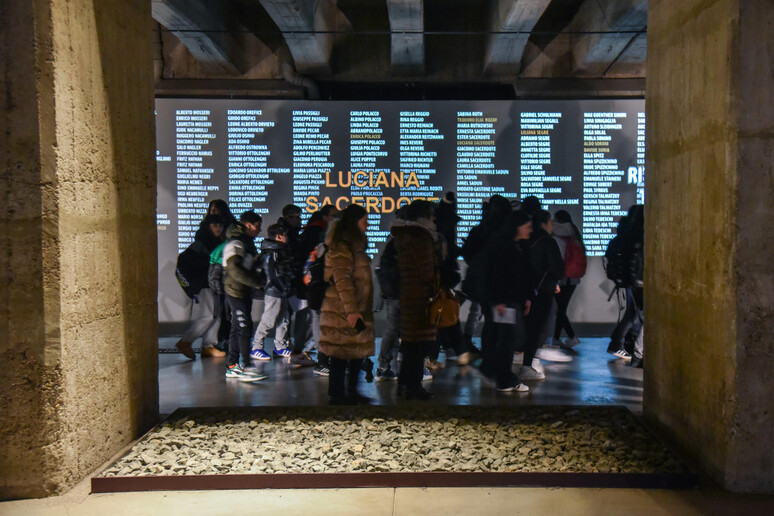

MILANO - Il Memoriale della Shoah di Milano si trova alla Stazione Centrale al famigerato Binario 21. Fu il luogo da cui migliaia di ebrei e oppositori politici furono deportati. Le visite guidate al Memoriale costituiscono un'importante attività formativa.

ROMA - La Fondazione Museo della Shoah si trova presso la Casina dei Vallati, nel cuore dell'antico Ghetto di Roma, dove il 16 ottobre del 1943 ci fu lo storico rastrellamento . Nel museo si possono ascoltare testimonianze, consultare documenti, mappe interattive e visitare mostre.

FERRARA - Il Meis di Ferrara (Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah) testimonia la millenaria presenza ebraica in Italia. E' il luogo dove conoscere la storia e i valori dell'ebraismo e la ricchezza della sua cultura.

CARPI - La Fondazione Fossoli si trova a Carpi presso Modena. Ha come scopo la conservazione e la valorizzazione dell'ex campo di concentramento di Fossoli. Si svolgono visite guidate, laboratori e mostre.

TRIESTE - Il Museo della Risiera di San Sabba- Monumento Nazionale vicino Trieste è un importante luogo della Memoria.

TARSIA (COSENZA) Il Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti di Tarsia raccoglie la documentazione sugli anni di attività del campo di concentramento. Il percorso documentale approfondisce la tematica della promulgazione delle leggi razziali in Italia del 1938.

MILANO - Il Giardino dei Giusti di Milano è uno spazio di dialogo e di educazione che onora le donne e gli uomini che in ogni parte del mondo hanno aiutato le vittime dei genocidi e delle persecuzioni. Le visite guidate illustrano le storie delle figure ricordate.

VENEZIA - Il Museo ebraico del Ghetto di Venezia orienta i visitatori alla conoscenza della religione e della cultura ebraica, narrando la storia del popolo ebraico dalle origini alla contemporaneità.

ROMA - ll Museo Ebraico di Roma è inserito nel complesso monumentale del Tempio Maggiore. Le visite guidate ripercorrono la vita ebraica a Roma fin dai primi insediamenti, nel II sec. EV. La ricchissima collezione comprende arredi liturgici e documenti storici.

BOLOGNA Il Museo ebraico di Bologna si trova nella zona dell'ex-ghetto ebraico. La sezione didattica offre percorsi di avvicinamento e di scoperta della storia e della cultura ebraica, italiana con un approfondimento particolare alla storia della Shoah.

TORINO - Il Piemonte è fra le regioni d’Italia con il più alto numero di siti ebraici ancora conservati e visitabili gestiti dalla Comunità Ebraica di Torino. Vengono organizzate visite guidate per scolaresche alla scoperta di queste antiche radici storiche.

TRIESTE - Il Museo ebraico di Trieste valorizza il ricco patrimonio artistico, che per qualità e quantità è uno dei più importanti d’Italia e rappresenta una testimonianza unica di vita ebraica nel Friuli Venezia Giulia. Molte sono le attività riservate al mondo della scuola.

FIRENZE - Il Museo ebraico si trova all’interno della Sinagoga di Firenze. Le attività sono pensate per stimolare la conoscenza della storia, delle tradizioni e della cultura ebraica italiana e per valorizzare il dialogo interreligioso e interculturale.

MODENA - Costruita nel 1873, la Sinagoga di Modena è sede della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia. Su prenotazione vengono effettuate visite guidate come tema un'introduzione all'ebraismo e alla storia di questa Comunità.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA