Siti Internazionali

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

In evidenza

In evidenza

Temi caldi

Il secolo di Paul Newman, divo controcorrente

Condividi

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella sua generazione Paul Leonard

Newman, l'"uomo dagli occhi di ghiaccio" è stato definito a più

riprese l'uomo più bello del mondo. E anche a un secolo esatto

dalla nascita, il 26 gennaio 1925 a Shaker Heights nell'Ohio,

darebbe molto filo da torcere ai nuovi divi. Eppure se c'è stata

una categoria che lo metteva a disagio era l'etichetta del divo.

Cresciuto all'ombra dello star system più rigoroso dettato dagli

Studios, a quelle leggi si è piegato solo per il tempo

necessario a conquistare la fama. Poi ha fatto di testa sua,

incarnando una versione tutta sua del ribelle, categoria a cui

appartenevano, ciascuno a modo suo, i grandi rivali Marlon

Brando, James Dean, Steve McQueen. Col primo ha diviso il

successo in un'eterna contrapposizione; col secondo ha fatto i

primi passi ai provini per "La valle dell'Eden" (ma lui fu

scartato); col terzo c'era una sola passione in comune - le auto

da corsa - e invece una spietata competizione da parte di

McQueen che arrivò a farsi allungare le battute ne "L'inferno di

cristallo" pur di stare alla pari. Newman sarebbe stato un

soggetto prediletto per il dottor Freud, ma potrebbe dirci che

la vita consente di superare molti dei propri traumi. Suo padre

era ebreo, metà ungherese e metà tedesco, sua madre un'immigrata

slovacca. Paul aveva una venerazione per il padre che gestiva un

negozio di articoli sportivi, ma non si ritenne mai alla sua

altezza; sua madre, predicatrice della Christian Science, lo

educò severamente al cattolicesimo ma gli consentì comunque di

salire su un palcoscenico. A sette anni già recitava per la

scuola in "Robin Hood" e ci restò fino all'università. Allo

scoppio della guerra scelse di arruolarsi nell'aviazione di

marina, ancora per dimostrare qualcosa al padre. Dopo qualche

problema alle visite mediche (per daltonismo) ottenne

l'assegnazione alla base delle Hawaii ed era in volo su un

aerosilurante quando vide salire in cielo il fungo dell'atomica.

Non ne parlava volentieri e così, appena congedato, si iscrisse

a una scuola d'arte drammatica in Ohio per poi passare sotto la

guida di Lee Strasberg all'Actors Studio. A New York prese casa

assieme alla prima moglie nel 1951 e bussò alle porte di

Broadway e delle tv anziché prendere la via di Hollywood.

"Troppo vicini alla torta - disse - e poi lì non c'è mai tempo

per studiare". Aveva l'ossessione per il mestiere e Strasberg

gli aveva inculcato il"metodo" come una religione di cui fu

adepto incrollabile fino alla maturità. Nel '53 debuttava a

Broadway con "Picnic" (poi portato anche al cinema) e nel

retropalco conobbe Joan Woodward che cinque anni dopo avrebbe

sposato. Intanto Newman si addestrava ai ritmi del set in

televisione, metteva il naso a Hollywood nel '54 con una piccola

parte (criticatissima e di cui si vergognò) ne "Il calice

d'argento", incrociò James Dean che sarebbe morto

improvvisamente appena l'anno dopo. Le "sliding doors" della

vita portarono Newman a rimpiazzarlo nel ruolo del pugile in

"The Battler" (per la tv nel'55), e poi in quello del fighter

Rocky Graziano in "Lassù qualcuno mi ama" (Robert Wise, 1956)

nello stesso anno in cui portava al cinema anche "Picnic" per la

regia di Joshua Logan. Il successo fu travolgente così come

tutto il finale del decennio con film rimasti nell'immaginario

popolare da "La lunga estate calda" (Martin Ritt) a "Furia

selvaggia" di Arthur Penn (scritto per James Dean), da "La gatta

sul tetto che scotta (Richard Brooks) a "I segreti di

Filadelfia" (Vincent Sherman). Sono tutti suoi i ruoli da

introverso, nevrotico, ribelle e disperato in competizione con

Brando, anche se con "Missili in giardino" di Leo McCarey vuole

mostrare che sa anche destreggiarsi nella commedia. Nel 1960 con

"Exodus" di Otto Preminger sulla nascita dello stato di Israele

punta all'Oscar ma nonostante il successo manca il bersaglio. Il

rapporto di Newman con l'Oscar rimarrà sempre travagliato: a

parte 2 premi alla carriera, uno dei quali per meriti umanitari,

lo vincerà una sola volta dopo ben 9 candidature. Ma la sera in

cui lo vince, nel 1987 con "Il colore dei soldi", non c'è per

scaramanzia. Nel 1961 con "Lo spaccone"di Robert Rossen, diventa

definitivamente il divo immortale capace di traghettare la

generazione ribelle degli anni '50 nel tempo nuovo che, al

tavolo da biliardo, riassume una metafora della vita. Per tutto

il decennio esplora ogni ruolo, come in una tenace sfida a se

stesso, centrando almeno un paio di capolavori: "La dolce ala

della giovinezza" e "Hud il selvaggio" nel suo campo di gioco

preferito (il dramma psicologico) o in coppia con il regista che

meglio ne ha messo in luce le doti e gli assomigliava per

insofferenza alle convenzioni: Martin Ritt. Lo dirige anche

Hitchcock ("Il sipario strappato") ma tra i due la scintilla non

scocca perché il maestro del brivido non ama le sottigliezze

alla Actors Studio. Poi la vita di Newman conosce tre svolte

determinanti: dirige per la prima volta con Joan Woodward

protagonista ("Rachel Rachel", 1968) seguito nel '72 dalla sua

regia più personale e applaudita "Gli effetti dei raggi Gamma

sui fiori di Matilda"; nel 1969 incontra Robert Redford (dopo il

rifiuto di Steve McQueen) sul set di "Butch Cassidy" e nasce una

coppia da sogno confermata dal trionfo de "La stangata" nel

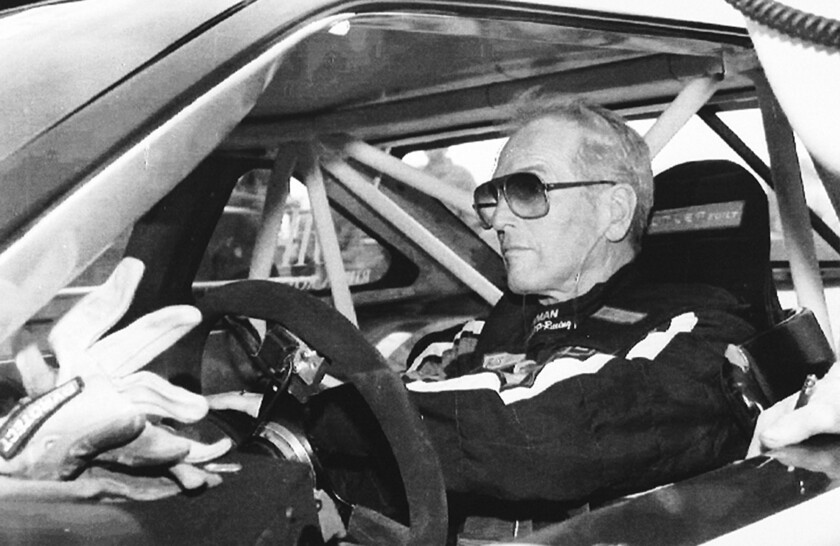

1973; infine scopre il mondo dell'automobilismo interpretando

"Indianapolis pista infernale (1969). "Da ragazzo ero un

mediocre giocatore di football - racconterà - pessimo pugile e

una schiappa come sciatore; da adulto mi sono detto che con un

volante in mano potevo fare un po' meglio". Diventerà corridore

vero tra Le Mans, Indianapolis e Daytona, fonderà una scuderia,

correrà fino a 80 anni. Anche negli anni '80 mieterà successi

come "Diritto di cronaca", "Il verdetto", "Il colore dei soldi",

dimostrandosi una leggenda vivente fino al passo d'addio

-memorabile - con "Era mio padre" di Sam Mendes (2002). Per la

coerenza tra lavoro e vita (il matrimonio inossidabile,

l'impegno umanitario, le chiare convinzioni democratiche) resta

un'icona del suo tempo che nasconde la fragilità interiore e il

dolore segreto come quando perde il figlio Scott morto di

overdose nel 1978 e si sente colpevole. Ma quando sullo schermo

ci guarda dritto con gli occhi azzurrissimi e la cangiante

ironia che in un attimo si trasforma in dolore, rabbia, paura,

voglia di felicità, tutti sentiamo di essere di fronte a un

gigante.

2 di 15 foto

PAUL NEWMAN PASSA ALLA FERRARI E GIRA CON UNA 599 GTB - RIPRODUZIONE RISERVATA

3 di 15 foto

PAUL NEWMAN - RIPRODUZIONE RISERVATA

4 di 15 foto

PAUL NEWMAN IN VISITA AL NUOVO CENTRO PER I BIMBI MALATI. - RIPRODUZIONE RISERVATA

5 di 15 foto

PAUL NEWMAN PASSA ALLA FERRARI E GIRA CON UNA 599 GTB - RIPRODUZIONE RISERVATA

6 di 15 foto

PAUL NEWMAN PASSA ALLA FERRARI E GIRA CON UNA 599 GTB - RIPRODUZIONE RISERVATA

7 di 15 foto

PAUL NEWMAN - RIPRODUZIONE RISERVATA

8 di 15 foto

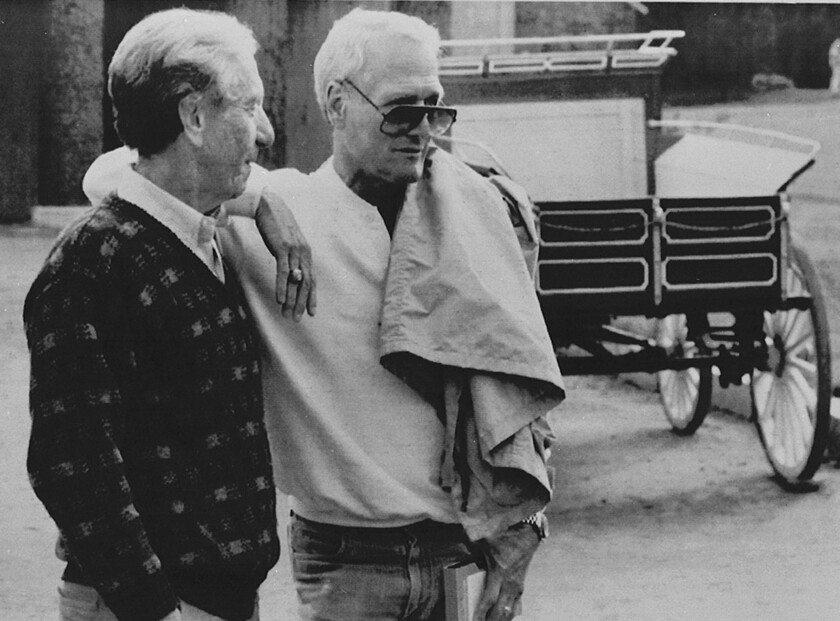

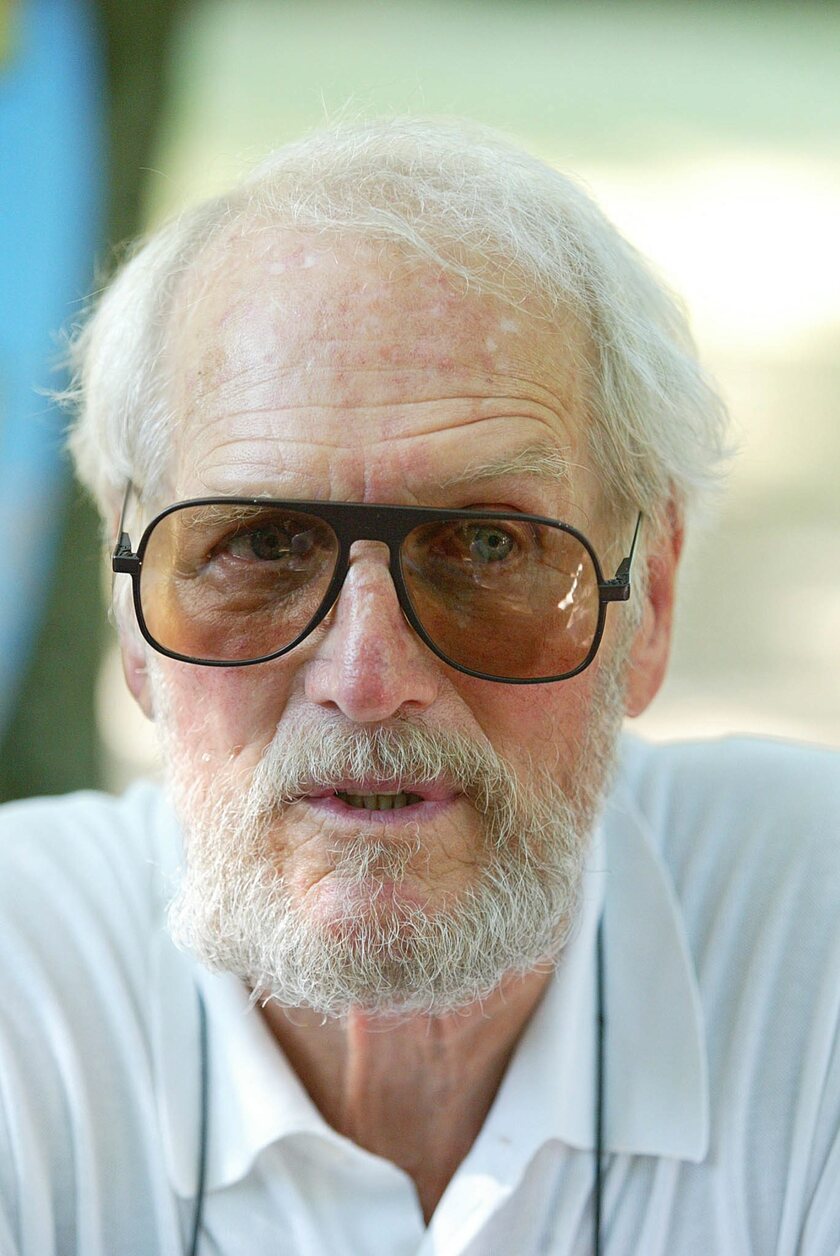

CINEMA:ARRIVANO GLI OTTANTA PER LA LEGGENDA PAUL NEWMAN - RIPRODUZIONE RISERVATA

9 di 15 foto

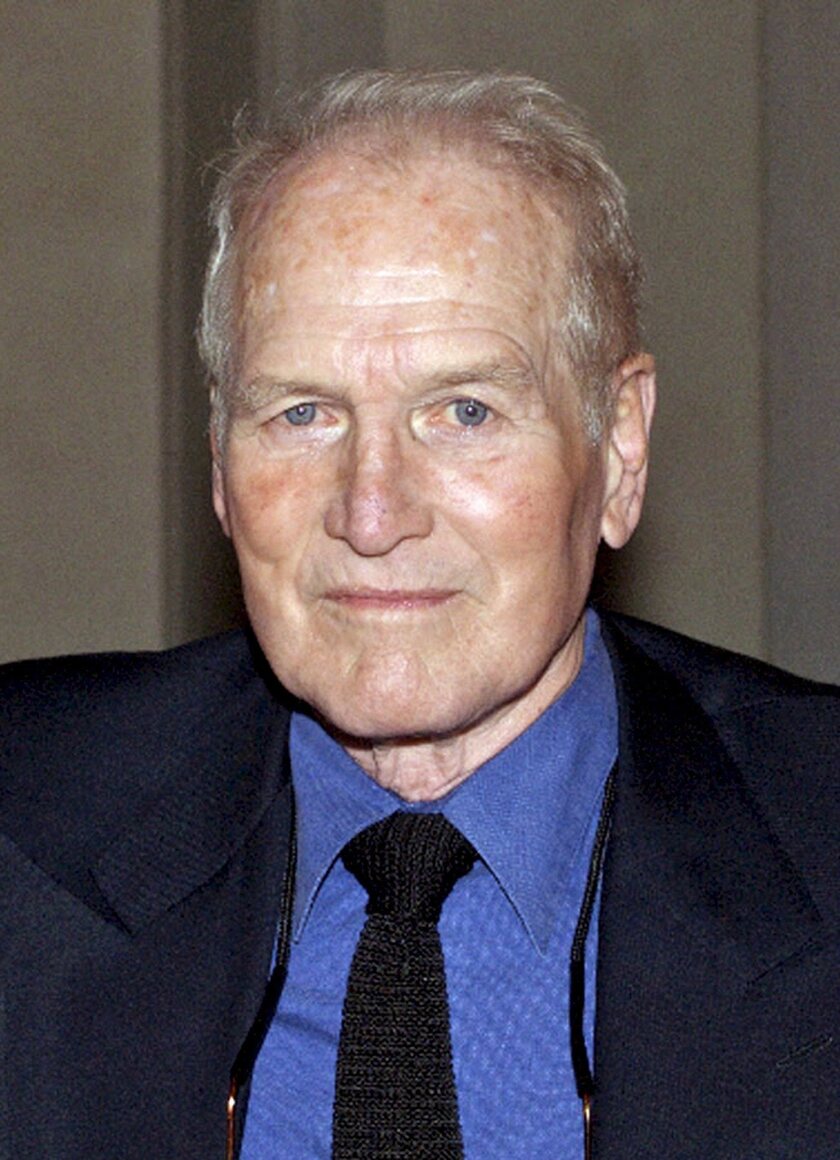

Paul Newman battling cancer, friend says - RIPRODUZIONE RISERVATA

10 di 15 foto

PAUL NEWMAN IN VISITA AL NUOVO CENTRO PER I BIMBI MALATI. - RIPRODUZIONE RISERVATA

11 di 15 foto

French Sebastien Bourdais celebrates with Paul Newman after winning the Champ Car final in Mexico - RIPRODUZIONE RISERVATA

12 di 15 foto

PAUL NEWMAN IN TUSCANY TO BUILD HIS FIRST ITALIAN CAMP FOR SERIOUSLY ILL CHILDREN - RIPRODUZIONE RISERVATA

13 di 15 foto

PAUL NEWMAN VISITA OSPEDALE PEDIATRICO MEYER DI FIRENZE - RIPRODUZIONE RISERVATA

14 di 15 foto

CINEMA:ARRIVANO GLI OTTANTA PER LA LEGGENDA PAUL NEWMAN - RIPRODUZIONE RISERVATA

15 di 15 foto

CINEMA: PAUL NEWMAN; NON FARO ' PIU ' FILM,SONO TROPPO VECCHIO - RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi

Notizie ANSA Scegli l’informazione di ANSA.it

Abbonati per leggere senza limiti tutte le notizie di ANSA.it

Abbonati ora

ANSA Corporate

Se è una notizia,

è un’ANSA.

Raccogliamo, pubblichiamo e distribuiamo informazione giornalistica dal 1945 con sedi in Italia e nel mondo. Approfondisci i nostri servizi.

Resta connesso

Ultima ora